¿Qué nos dice la actualización de la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA) sobre dieta y terapias nutricionales en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal?

Introducción

En esta segunda parte del artículo comentado, correspondiente a la guía de la Asociación Americana de Gastroenterología, se destacan los consejos relacionados con el soporte nutricional enteral y/o parenteral, como alternativas de tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

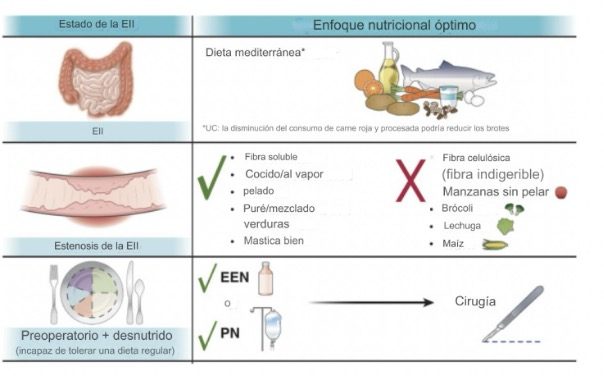

Con el fin de implementar un abordaje nutricional adecuado y específico para cada paciente, es importante realizar la detección precoz de un posible estado de desnutrición al momento del diagnóstico de la enfermedad y en forma periódica, teniendo en cuenta signos y síntomas, tales como pérdida de peso no intencional, hiporexia, aumento de las pérdidas gastrointestinales asociadas a procesos inflamatorios, entre otros.

Posteriormente, se sugiere continuar con una evaluación objetiva y completa realizada por un licenciado en nutrición especializado, a fin de determinar la mejor opción de tratamiento nutricional individual.

A continuación se proporciona asesoramiento práctico sobre el papel de los diferentes tipos de soporte nutricional en pacientes con EII:

Nutrición enteral exclusiva y nutrición enteral parcial como terapia dietética

La nutrición enteral exclusiva (NEE) es una forma de tratamiento nutricional a través de la cual, la totalidad de la ingesta calórica se aporta con suplementos orales y/o fórmulas enterales, excluyendo el consumo de todos los alimentos de la dieta por un periodo de 6 a 8 semanas. Esta forma de abordaje logra tasas de remisión clínica del 60 % al 80 %, siendo estos valores similares a la terapia con corticosteroides en la enfermedad de Crohn. La evidencia científica más sólida se presenta en la población infantil, mientras que en pacientes adultos los datos definitivos son escasos, debido a la falta de ensayos clínicos y a la baja adherencia a este tipo de abordaje nutricional.

Para aquellos pacientes que no puedan cumplir con la NEE, la nutrición enteral parcial (NEP) asociada a una dieta de exclusión para enfermedad de Crohn (CDED, por sus siglas en inglés) se presenta como alternativa de tratamiento. La CDED es una dieta específica

implementada en tres fases y diseñada para excluir o limitar únicamente los alimentos que podrían afectar al microbioma y/o alterar la función de la barrera intestinal.

Estos diferentes abordajes cumplen con pautas dietéticas concretas, por lo cual es importante realizar una correcta selección de productos nutricionalmente equilibrados por un licenciado en nutrición experto, con el fin de evitar posibles deficiencias nutricionales en el paciente.

Nutrición parenteral y su indicación.

Siempre que sea posible, la nutrición enteral es la vía de elección sobre la nutrición parenteral (NP), ya que mantiene la integridad intestinal y aporta nutrientes necesarios para el equilibrio de la microbiota, reduciendo el riesgo de complicaciones infecciosas.

Sin embargo, en la EII las complicaciones penetrantes y estenosantes pueden empeorar los síntomas clínicos, limitando la capacidad de alcanzar los objetivos nutricionales a través del tracto digestivo. En este escenario, la NP puede estar justificada.

La NP en adultos con EII está indicada de forma específica en los siguientes casos:

- Insuficiencia intestinal.

- Fístulas intestinales con débito mayor a 500 ml en 24 horas.

- Ostomías con débito mayor a 2000 ml en 24 horas.

- Casos en los que no se puede alcanzar más del 60% de los requerimientos calóricos-proteicos con nutrición oral o enteral durante 7 a 10 días, por lo que se puede utilizar como complemento.

- Requerimiento de ayuno prequirúrgico mayor a 7 días.

- Pacientes con desnutrición grave cuando la nutrición enteral haya fracasado.

Nutrición Parenteral prequirúrgica:

Los pacientes que presenten complicaciones penetrantes y estenosantes de la EII (fístulas, estenosis intestinal), pueden beneficiarse del uso de NP a corto plazo, logrando un reposo digestivo prequirúrgico, permitiendo corregir deficiencias nutricionales, mejorando los resultados postoperatorios.

Nutrición Parenteral en síndrome de intestino corto

En pacientes con EII y síndrome de intestino corto, la NP suele ser una indicación a largo plazo por lo que aumenta la probabilidad de presentar complicaciones asociadas como infecciones del catéter, trombosis, alteraciones hepatobiliares, hipertrigliceridemia y

colestasis. Siempre que sea posible, se debe priorizar la transición a la ingesta oral y/o continuar con la estimulación entérica.

La dependencia a la NP está determinada por el periodo de adaptación intestinal, que se puede prolongar de 1 a 2 años. La optimización de la vía oral así como la administración de agentes antidiarreicos, agonistas del péptido-2 similar al glucagón (GLP-2) y las sales de rehidratación oral, pueden mejorar la adaptación y los efectos sobre la motilidad intestinal.

Conclusión

La nutrición enteral ha demostrado eficacia en el tratamiento de la enfermedad de Crohn favoreciendo su remisión, con mayor evidencia reportada en niños. Su implementación en pacientes adultos al momento sigue siendo discutida por su baja adherencia.

El asesoramiento dietético debe adaptarse al estado nutricional y objetivos individuales de cada paciente, los cuales varían de acuerdo a la evolución y condición clínica de la EII. La mejor manera de implementar estrategias nutricionales más complejas para el manejo de la EII será mediante una práctica interdisciplinaria.

Artículo comentado:

Hashash J, Elkins J, Lewis JD, Binion DG. AGA Clinical Practice Update on Diet and Nutritional Therapies in Patients With Inflammatory Bowel Disease: Expert Review. Gastroenterology. 2024; 166 (3): 521 – 532. Disponible en: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2023.11.303

Comité Editorial, Subcomisión de nutrición GADECCU

Integrantes: Lic. Denise Moscardi P., Lic. María Rioja, Lic. Mercedes Furlong, Lic. Paola Corts.

Coordinadora: Lic. Marisa Canicoba.Secretarias: Lic. Constanza Echeverría, Lic. Carolina Campos.